こんにちは、よつば歯科クリニックです✨

みなさん、「歯石とりのあと、冷たいものがしみる…」って感じたことありませんか❓

実は、これって多くの人が経験することなんです❗

「せっかくクリーニングしてもらったのに、なんでしみるの?」

「歯が悪くなったのかな…?」

そんな不安を感じる方も多いけど、

ほとんどの場合は一時的な反応なので安心してください✨✨

今日は、歯石とりのあとにしみる理由と、

しみたときにできるやさしい対処法を、詳しくお話します✨✨

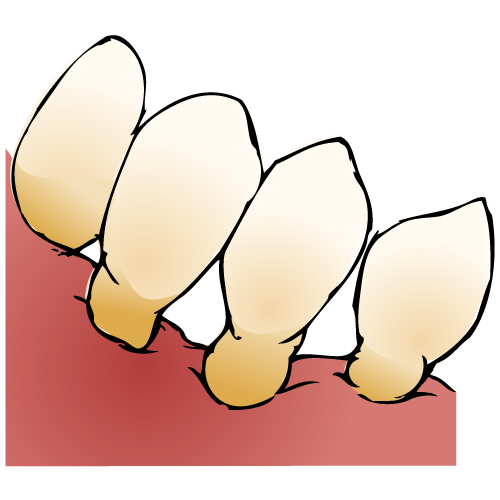

まず「歯石」ってなに?

歯石とは、歯の表面についた歯垢(プラーク)がかたくなったもののこと!

歯みがきでは落とせなくなって、時間が経つと石のようにガチガチに固まります。

歯石の表面はデコボコしていて、そこにまた歯垢がつきやすくなるので、

そのままにしておくと歯ぐきの炎症(歯肉炎)や歯周病の原因に!

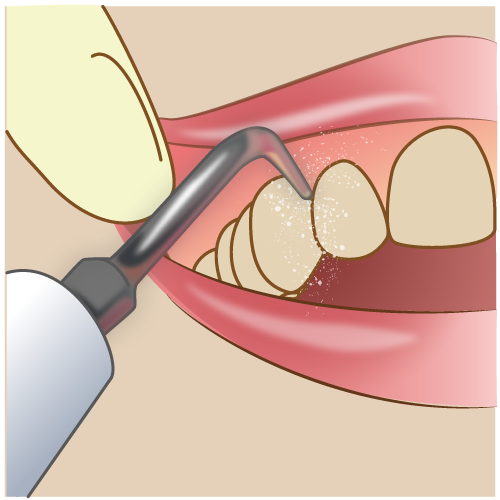

だから、定期的な「歯石とり(スケーリング)」が大切なんです✨

しみる原因①:歯石に守られていた部分が急に出てくる

ちょっと意外かもしれませんが、

歯石は“悪者”であると同時に、一時的に歯を覆って守っていた状態のこともあります。

長い間ついていた歯石を取ると、

その下の「象牙質(ぞうげしつ)」という部分が急に外の刺激にさらされることに

象牙質は、歯の神経につながる細い管がたくさん通っているので、

冷たいものや風があたると、その刺激が神経に伝わって“キーン!”としみるんです❄️

でもこれは一時的な知覚過敏で、数日〜1週間くらいで落ち着くことがほとんどです❗

しみる原因②:歯ぐきが下がって根っこが見えている

歯石がたまっていると、歯ぐきに炎症が起きて腫れたり下がったりします。

歯石をとると炎症がおさまって歯ぐきが引き締まるのですが、

そのときに根っこの部分(セメント質)が見えてくることがあります。

根っこの部分は、エナメル質よりもやわらかくて刺激に敏感。

冷たい水・風・歯ブラシの刺激などでもしみやすいんです。

でもこれも、歯ぐきが健康を取り戻しているサインでもあります✨

しみる原因③:お掃除中の刺激による一時的な反応

歯石とりでは「超音波スケーラー」という機械を使います。

細かい振動で歯石を落としていくのですが、その振動や水流で

歯の表面や神経が一時的に敏感になることがあります。

これも数日で自然におさまるケースが多いので、

「お掃除の刺激がちょっと残ってるんだな〜」と思って大丈夫!

しみたときの対処法①:しみ止め成分入り歯みがき粉

しみるときは、歯みがき粉の選び方がとっても大事!

おすすめは

⭐️シュミテクト

⭐️システマセンシティブ

⭐️メルサージュヒスケア など

これらには「硝酸カリウム」や「乳酸アルミニウム」など、

刺激をブロックしてくれる成分が入っています

ポイントは、強くこすらずにやさしく磨くこと!

しみる部分をゴシゴシしすぎると、逆に悪化しちゃうこともあるから注意です⚠️

しみたときの対処法②:冷たい・酸っぱい・熱いを少し控える

しみるときは、歯がちょっと敏感になっている状態

そんなときに刺激の強い飲食をすると、余計にピリッと感じやすくなります。

⛔避けたいものリスト

⚠️冷たいアイスや氷水

⚠️酸っぱいレモン、酢ドリンク

⚠️熱すぎるスープやコーヒー☕️

これらを少し控えるだけで、しみる感覚が軽くなることもあります!

しみたときの対処法③:やさしい歯みがきと保湿ケア

しみる部分があると、つい「その歯は触らないでおこう😮💨」と思いがち。

でも、磨かないでいるとそこに歯垢がついて、もっと悪化することも

そこでおすすめは✨

⭐️やわらかめの歯ブラシ(毛先が細いタイプ)

⭐️ぬるま湯でゆすぐ(冷たい水は避ける)

⭐️口の中を乾かさないように意識すること

特に寝る前は唾液が減るので、**保湿ジェル(リカルデントやオーラルピースなど)**を使うのも◎✨

しみたときの対処法④:1週間以上続くなら歯科へ

1週間ほど様子をみても「まだしみる」という場合は、

もしかすると虫歯・詰め物のトラブル・歯根の炎症などが原因の可能性もあります。

歯石とりのあとにしみた=必ず知覚過敏とは限らないので、

気になるときは遠慮せず歯科で相談しましょう✨

歯科医院では、知覚過敏用の薬剤(しみ止めコート)を塗って

症状を早く落ち着かせることもできます。

それでも「しみる」が怖い人へ

「しみるのがイヤで、歯石とりしたくない…」

そんな声もよく聞きます

ですが、

歯石を取らないままでいるほうが、将来的にもっと痛くなるリスクが高いんです⚡️

しみるのは一時的な反応で、数日で落ち着くことがほとんど

そして何より、歯ぐきが健康を取り戻している証拠✨✨

定期的に歯石をとることで、

歯ぐきもキュッと引き締まって、息もスッキリ!

お口の中の“清潔感”もぐんっとアップします✨

まとめ

歯石とりのあとにしみるのは…

⭐歯石に覆われていた歯の表面が出てきたから

⭐歯ぐきが下がって根っこが見えているから

⭐お掃除中の刺激で神経が一時的に敏感になっているから

そして対処法は…

⭐しみ止め成分入り歯みがき粉を使う

⭐冷たい・酸っぱい・熱いものを控える

⭐やさしく歯を磨いて清潔を保つ

⭐1週間以上続くときは歯医者さんへ✨

歯石とりは、歯を健康に保つための大切なケアです。

一時的なしみはあっても、それを乗り越えたあとは、

お口がすっきりして、笑顔ももっと輝きます✨✨

「しみたけど、やってよかった!」

そう思ってもらえるように、私たち歯科衛生士が全力でサポートします❗

医療法人社団 健晃会

よつば歯科クリニック

📮132-0021

東京都江戸川区中央4-8-4 1F

診療時間

月~土9:30~13:00/14:30~18:30

日9:30~13:00/14:30~17:00

休診日:祝日

お電話はこちら

📞03-5678-4078