歯を抜く治療は嫌だなぁと思われる方も多いのではないでしょうか。

もちろん、どうしても抜かなければならない場合もありますが、

もしかしたら残せる歯かもしれません!

成人を過ぎてからの、一番の抜歯の原因は ”歯周病” と言われています。

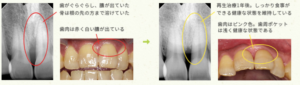

重度の歯周病の場合は、大量の歯周病菌と歯石が歯の根に付いているので、

SRP(専用の器具や超音波の器具を使って歯茎の中に隠れている歯垢のお掃除)では

取りきることができません。

歯周病が進んでいくと、骨がとけて歯がグラグラしてきたり、

膿が出てきたり、、、そうなったときは抜歯が必要な場合もあります。

でももしかしたら、それは残せる歯かもしれません!

よつば歯科では、歯を残したまま、外科的に行う歯周病の治療を積極的に行っています。

麻酔をして痛くないようにしてから、

歯ぐきをよけて、歯の根っこについている歯周病菌と歯石を

確実に除去していく治療です。

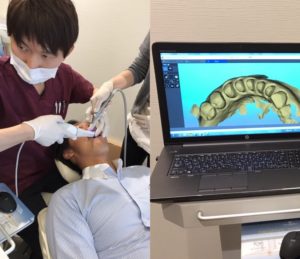

数ミリ程度の細かい作業なので、

当院ではマイクロスコープと呼ばれる顕微鏡のようなものを使いながら

肉眼の3~20倍に視野を拡大し、歯周ポケットの中に隠れている感染部分や

歯石を取り残しのないように丁寧にとっていきます。

この治療を行うことで、

ブラッシングがしやすくなったり歯垢や歯石が溜まりにくくすることができ、

歯周病の進行や再発のリスクを低くすることができます。

残せるならば自分の歯は出来るだけ残したいですよね。

他院では抜かなければならないと言われてしまった方も

一度よつば歯科へご相談ください。